Tree

« Un jardin au petit temple d’Aton de Tell el-Amarna ? »

ENiM 6, 2013, p. 205-231.

Cet article présente l’hypothèse selon laquelle il aurait existé devant le petit temple d’Aton, une cour arborée agrémentée d’un bassin en forme de T renversé, aménagement démantelé pour laisser place sous le règne d’Ânkhkhépérourê au supposé Coronation Hall dit de « Smenkhkarê ».

La démonstration se fonde sur deux études comparées dont les résultats ont été confrontés : celle des scènes de remise de « l’or de la récompense » aux fonctionnaires méritants par Akhénaton et Néfertiti et celle des représentations architecturales de temples dans les tombes amarniennes avec les plans des monuments de culte atoniste eux-mêmes et les faits archéologiques.

L’article s’achève par un essai de reconstitution de cet état supposé du petit temple illustré par des modèles numériques.

Cet article présente l’hypothèse selon laquelle il aurait existé devant le petit temple d’Aton, une cour arborée agrémentée d’un bassin en forme de T renversé, aménagement démantelé pour laisser place sous le règne d’Ânkhkhépérourê au supposé Coronation Hall dit de « Smenkhkarê ».

La démonstration se fonde sur deux études comparées dont les résultats ont été confrontés : celle des scènes de remise de « l’or de la récompense » aux fonctionnaires méritants par Akhénaton et Néfertiti et celle des représentations architecturales de temples dans les tombes amarniennes avec les plans des monuments de culte atoniste eux-mêmes et les faits archéologiques.

L’article s’achève par un essai de reconstitution de cet état supposé du petit temple illustré par des modèles numériques.

This article presents the hypothesis that there was a leafy courtyard with a pool in the shape of an inverted T in front of the small Aten temple. Under the reign of Ă‚nkheperurĂŞ, this courtyard may have been dismantled to make way for the presumed Coronation Hall also known as SmenkhkarĂŞ Hall.

The demonstration is based on two comparative studies: between the rewarding scenes which show the distribution of the « gold of honour » by Akhenaten and Nefertiti, and between the architectural representations of temples from the Amarna tombs with the plans of the Aten temples themselves and archaeological facts.

The article ends with an attempt to rebuild this supposed state of the Small Aten temple by means of digital models.

This article presents the hypothesis that there was a leafy courtyard with a pool in the shape of an inverted T in front of the small Aten temple. Under the reign of Ă‚nkheperurĂŞ, this courtyard may have been dismantled to make way for the presumed Coronation Hall also known as SmenkhkarĂŞ Hall.

The demonstration is based on two comparative studies: between the rewarding scenes which show the distribution of the « gold of honour » by Akhenaten and Nefertiti, and between the architectural representations of temples from the Amarna tombs with the plans of the Aten temples themselves and archaeological facts.

The article ends with an attempt to rebuild this supposed state of the Small Aten temple by means of digital models.

Consulter cet article (53507) -

Consulter cet article (53507) -  Télécharger cet article au format pdf (27182)

Télécharger cet article au format pdf (27182)

« Comme un oiseau sur la branche... »

ENiM 10, 2017, p. 89-101.

Perdus en plein désert, les bords du Nil sont un biotope prisé par de nombreuses espèces animales et végétales, amenées à coexister sur ce territoire restreint. Les plus opportunistes, à l’exemple des milans, devinrent rapidement des commensaux de l’Homme, aux yeux duquel ils représentent une figure familière du folklore animalier. Si fascinante soient-elles aux yeux des artistes de Pharaon, faune et flore sont pourtant perçues à travers le filtre de la cosmovision qui les dote d’une valeur symbolique plus ou moins forte et polysémique. Produit culturel, jusqu’où le dessin pharaonique pouvait-il être naturaliste ? Au-delà de l’identification d’un taxon précis, le renouveau des approches éthologiques de l’Histoire de l’art égyptien, permet de mieux saisir le fonctionnement du processus de sélection qui conduisent l’imagier à composer un contenu formel à l’attention de ses publics, attentifs à la réactualisation de ses mythes fondateurs.

Perdus en plein désert, les bords du Nil sont un biotope prisé par de nombreuses espèces animales et végétales, amenées à coexister sur ce territoire restreint. Les plus opportunistes, à l’exemple des milans, devinrent rapidement des commensaux de l’Homme, aux yeux duquel ils représentent une figure familière du folklore animalier. Si fascinante soient-elles aux yeux des artistes de Pharaon, faune et flore sont pourtant perçues à travers le filtre de la cosmovision qui les dote d’une valeur symbolique plus ou moins forte et polysémique. Produit culturel, jusqu’où le dessin pharaonique pouvait-il être naturaliste ? Au-delà de l’identification d’un taxon précis, le renouveau des approches éthologiques de l’Histoire de l’art égyptien, permet de mieux saisir le fonctionnement du processus de sélection qui conduisent l’imagier à composer un contenu formel à l’attention de ses publics, attentifs à la réactualisation de ses mythes fondateurs.

Lost in the desert, the banks of the Nile are a biotope prized by many animal and vegetal species, brought to coexist in this restricted territory. The most opportunistic, like kites, soon became Humans’ commensals, for whom they are a familiar figure of their animal folklore. However they are fascinating into the eyes of Pharaoh’s artists, fauna and flora are perceived through the filter of cosmovision which gives them a symbolic value that is more or less strong and polysemic. As a cultural product, how far could pharaonic drawing be naturalistic? Beyond identifying a specific taxon, the renewal of ethological approaches to the History of Egyptian art, allows us to better understand the functioning of the selection process that leads the illustrator to compose a formal content to the attention of its audiences, attentive to the updating of its founding myths.

Lost in the desert, the banks of the Nile are a biotope prized by many animal and vegetal species, brought to coexist in this restricted territory. The most opportunistic, like kites, soon became Humans’ commensals, for whom they are a familiar figure of their animal folklore. However they are fascinating into the eyes of Pharaoh’s artists, fauna and flora are perceived through the filter of cosmovision which gives them a symbolic value that is more or less strong and polysemic. As a cultural product, how far could pharaonic drawing be naturalistic? Beyond identifying a specific taxon, the renewal of ethological approaches to the History of Egyptian art, allows us to better understand the functioning of the selection process that leads the illustrator to compose a formal content to the attention of its audiences, attentive to the updating of its founding myths.

Consulter cet article (47341) -

Consulter cet article (47341) -  Télécharger cet article au format pdf (26487)

Télécharger cet article au format pdf (26487)

ENiM 18 - 2025

8 article(s) - 8 octobre 2025.

ENiM 1 à 18 (2008-2025) : 227 articles

5 277 680 téléchargements

10 532 090 consulations.

Index des auteurs

Mots clés

Derniers articles :

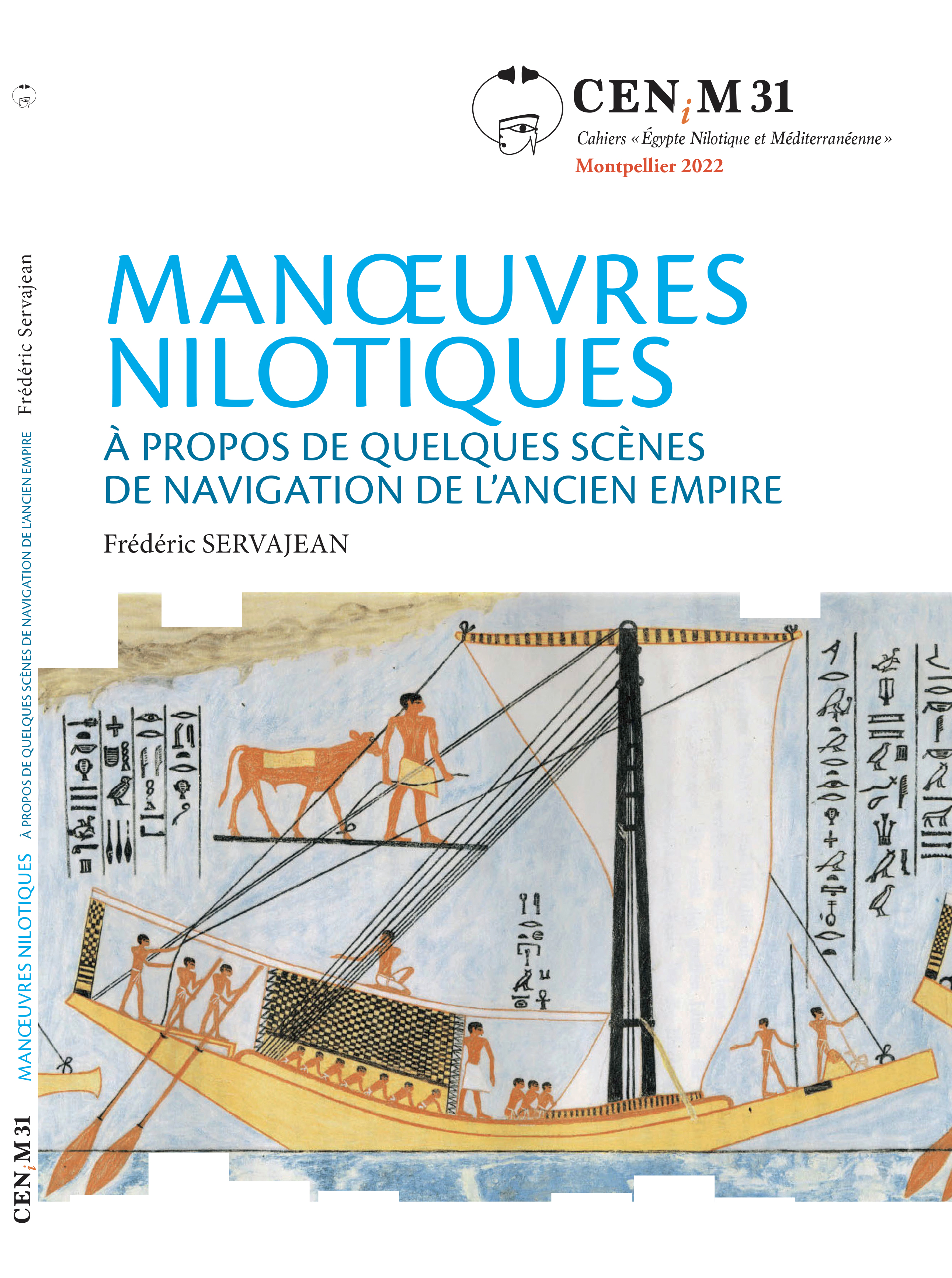

CENiM - Mise en ligne des volumes Ă©puisĂ©s :

Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)

Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)

Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)

Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)

TDENiM - Mise en ligne des volumes Ă©puisĂ©s :

Twitter

Twitter 4195058 visites - 10546 visite(s) aujourd’hui - 139 connecté(s)

© ENiM - Une revue d’égyptologie sur internet

Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne - UMR 5140 - « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs) - Université Paul Valéry - Montpellier III

Contact

Contact

Abonnez-vous !

Abonnez-vous ! Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne

Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs)

UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs) Université Paul Valéry - Montpellier III

Université Paul Valéry - Montpellier III